国税庁より、軽減税率のお知らせ

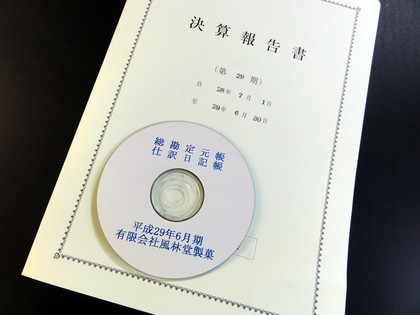

数日前、差出人が「国税庁」となっている、大きめの封筒が届きました。税関係の通知が届いて嬉しいのは「還付金」のお知らせだけ。その他は、ほとんどありがたくない内容か、面倒な内容であることが多いのは、小規模事業主の皆さんに、共通の気持ちと思います。

今回届いたのは、再来年秋に予定されている消費増税の際、飲食品と新聞で、税率をが軽減されるという内容です。税率が、二本立てとなることで、事務処理が今までと変わってきますので、今のうちから早めに対応せよというお達しですね。

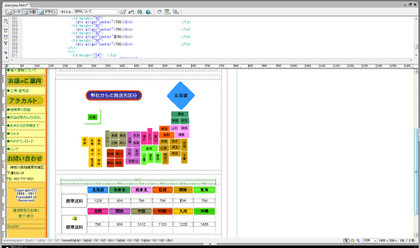

消費税が関わってくるのは、仕入れ、売り上げ、申告の3段階です。販売については、対象業者となる予定の風林堂は、お客様から預かる際、今まで通り8%のままでよいので、特に変わることはありません。面倒なのは、仕入れです。食品とそれ以外で、税率が異なりますので、帳簿処理が煩雑になります。最近は、財務、税務の会計を、PCのソフトで行うのが普通になっていますので、時期が近づきましたら、多分、会計ソフトの上で、取引き先や商品に応じて税率設定をすることで、対応していくのではないかと思われます。

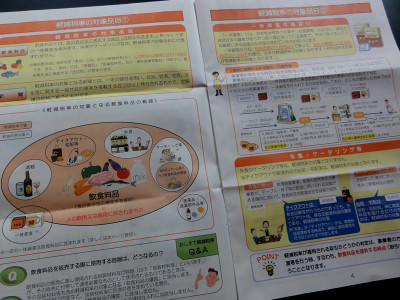

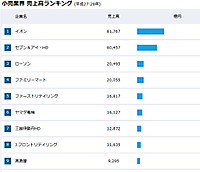

お煎餅屋は、商品すべてが8%の税率対象になりますので、入り口部分での面倒さはありませんが、悲惨なのは、多くのアイテムを扱う、スーパーマーケットや、量販店ですね。あるいは、もっと面倒なのは、食品販売の中で、持ち帰りとイートインで、異なる税率が適用されるといったケースでしょう。法律が議論されている最中にも、いろいろなケースが取り上げられ、事務処理が煩雑になるデメリットが指摘されていましたが、結局は配慮されなかったですね。二重税率に対応するレジを導入したり、従業員のトレーニングににもコストがかかるでしょう。お気の毒です。

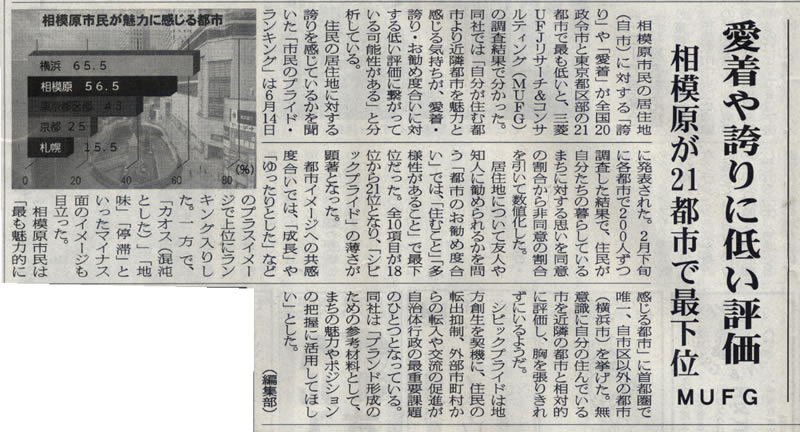

↑ 「よくわかる」と大きく書かれたリーフレットですが、このあたりのページは、かなり複雑怪奇に見えます。

そして、どうやら、次の臨時国会で、衆議院が解散され、総選挙となるらしいですね。昨年末に読んだ、税に関わる本に、以下のような記述がありました。

戦後70年国政選挙の回数。日本47回、米国35回、仏国29回、英国19回、独国18回と、先進諸国の中で、我が国は突出しています。『どんな国でも、選挙を意識すると、政治家は傷みを伴う改革には動けない。(早稲田大学:日野教授)』『長期的な課題が、1年半毎に行われる選挙の話しに翻訳されてしまい、国家百年の計が語られなくなってしまっている(東大:佐々木元総長)』『日本の税の現場を歩くと、解決策があるのに、政治的意思が伴わず、政策の窓が開かないケースが多い(米学者:ジョン・キングダン)』 日本経済新聞社 「税金考」より

税制度は、政治によって変えられ(歪められ)ることが多いと、各所で指摘されています。政治家は、支持者や支持団体の利益を実現するよう、政治力を行使するからなのですが、勿論、支持する側も、幾ばくかの献金などしていれば、リターンを求めるのは当たり前です。民主制の限界が、ここらに見えるような気もしせんか。

●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」

●店長酒井浩の私的興味事を中心に書いているブログ相模原徒然

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先