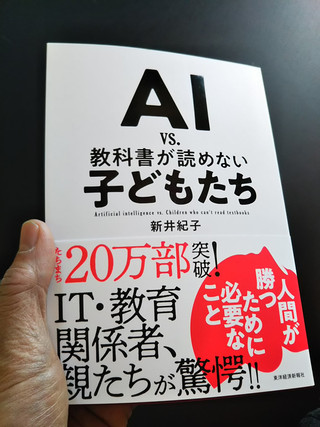

最近読んだ本の中で、最もエキサイティングだったものを紹介します。1ヵ月の間に2度読みました。著者は、「東ロボくん」の愛称で知られる「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクター新井紀子氏。マスコミでの度々取り上げられ話題になった、AI技術で、東京大学の入試を突破できるかというプロジェクトを主導した方です。

前半は、AIとは何かという本質を、東ロボくんの取組みを紹介しながら、解説していきます。世間に流布しているAIのイメージや未来予想図がいかに間違った(専門家=物理学者などの弁に於いても)ものであるか。例えば、近い将来AIが人知を越え、人類にユートピアをもたらしたり、逆に意思を持って、人類に危害を及ぼすなど、想像もできない近未来がやってくるといったことは、少なくとも我々、または次の世代くらいには絶対に起きないと断言しています。トレンドワードになった感のある「シンギュラリティ」についても、数学者としてエビデンスを示しながら、訪れないとしています。そもそも、真の意味でのAI(人工知能)はまだ出来ていない、AIとAI技術が混同されて扱われているなどについても判りやすく解説されています。

AIとは、コンピュータであり計算機なのですから、人間の活動の中で数式化できないことは守備範囲外であり、代替することはできないと説いています。つまり、人間の知的能力同等か、それ以上のことを、今のAIにさせることは不可能であることを、東大入試へのチャレンジのなかで、明らかにしていくのです。

東ロボくんのプロジェクトで、最も手こずったのが「国語」「英語」だそうです。理由は、AIに文章の意味を解させることが、非常に困難だからだそうです。コンピューターは計算機ですから、数学的論理、統計、確率に落とし込めないことを実現させる方法が、今の技術では見つかっていないからというのが理由です。人間なら誰でも解る「太郎は花子が好きだ」「太郎はカレーが好きだ」の違いを、AIは理解できない。ポピュラーになった会話するAI技術、Siri OK Googleなどは、音声認識AI技術を使い、人の問いかけを統計的に処理し、あたかも意味を解しているように振る舞わせているのだそうです。

しかしながら、「東ロボくん」の能力は、東京大学の入試合格できるまでにはなっていませんが、東京のMARCHとくくられる有名私立大学の入試を、かなりの確率で突破できるまでになっているそうです。それは、とりもなおさず、一部の知的分野に於いては、AIが人間の強力なライバルになる可能性が高いことに繋がります。人間の仕事の多くが、AIに代替される時代がそこまで来ていて、それにより仕事を奪われるひとが多数出現する可能性が高いことを指摘し、憂慮しています。前述のように、AIにも出来ないことがあるのですが、それは、多くの人にとっても苦手な分野と重なる可能性が高く、AIに代替不可能な仕事は、AIによって失職したひとに向く仕事でないわけです。

であるなら、AIが苦手な高度な読解力と常識、加えて人間らしい柔軟な判断を持てば、AI恐るるに足らずな訳ですが、問題はここからです。筆者は、「東ロボくん」プロジェクトと平行し、若者の読解力について、大規模な調査分析を行ったそうです。その結果は、中高生の多くが、教科書を理解できないレベルにある実態を明らかにします。リーディングスキルテスト(RST)と名付けられたこの調査に於いて、文章を解しない、AIと同じ間違いをする中高生が多数に登ったという結果が書かれています。問題が解けないのであれば、解き方を教えることができますが、問題そのものを読めない人に、解を教えることはできません。このことが、近い将来間違いなく訪れる、AIによる次の産業革命によって淘汰される人を、多数生み出してしまうという憂慮の根拠になっている訳です。そしてそれは、労働者にとって悲惨な社会になる可能性が高いと警告しています。

ほぼ並行して読んだ別の本では、OECD(経済協力開発機構)主催の、PIAAC:Programme for the International Assessment of Adult Competencies.(国際成人力調査)という、成人向けの「知識社会に適応能力」測定結果でも、日本人全体の3割が、簡単な文章の読解力が欠如しているという結果を紹介しています。つまり、子どもの頃のスキルは、大人になっても同じにである(教科書の読めない子どもは、文章を解さない大人になる)ことを示しています。

著者は、こういった状況を改善し、AIと共存できる社会を目指すため「中学1年生全員にRSTを無償提供し、読解の偏りや不足を科学的に診断し、中学卒業時に全員が教科書を読めるようにする」という取組みをされているそうです。そして、その資金としてこの本の印税を、RSTを提供する法人に全額寄付するとしています。あとがきに書かれたこの一文には、感動を覚えます。

断片的に伝えられる情報や、偏った情報、身近にあるデバイスで接せられるテクノロジーなどで、何となく分ったような、そうでないようなもやもやした感覚で捉えがちなAIについて、専門知識を持たない読者でも、その本質を知ることが出来ること。AIが変えるであろう、近未来の社会について、私たちがどう対応すべきか標となる情報を得られることなど、好奇心を刺激されること間違いなしです。是非一度手にとってお読みになることをお勧めします。それが、「教科書を読めない子ども」を少しでも減らす一助になることにも繋がりますから。

追記:この春から、私立高校の国語教員になった息子にも一冊プレゼントしましたので、酒井家では、2冊購入です(^^)