読書&憂鬱

今年最初に手にした本です。私は、来年還暦を迎えますので、気になるのはやはり老後の生活設計。こればかりは、事前の心構えと準備が必要なので、必然的にいろいろ知識を吸収せねばと言う気持ちになります。

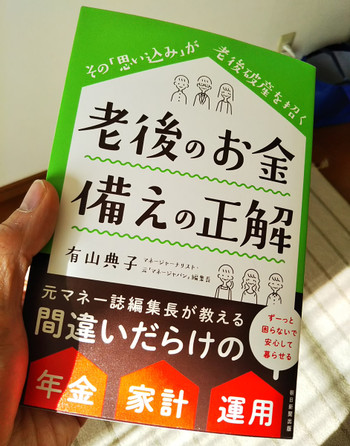

たまたま、新聞の広告で見つけ、ネット書店から取り寄せて読んでみることにしました。主に、老後の生活をお金の面に着目し、余裕を持った生活を送るための解説本という位置づけです。結論から申しますと、およそ既に知っている内容が多く、為になる部分は少なかったです。大枠は、貴重な老後資金を、高リスクな運用や保険などに使わず、税制や公的制度、社会保障の仕組みなどを熟知し、堅実に備えましょうというものです。要するに普通のことです。ただ、気になったのは、その制度が、未来永劫維持されるという保証がないことに触れているのが、後書きのみだということです。 まあ、現況を踏まえ、どう対処すべきか書いた本なので、そのあたりは、別の書物に譲るべきテーマなのかも知れませんけど。

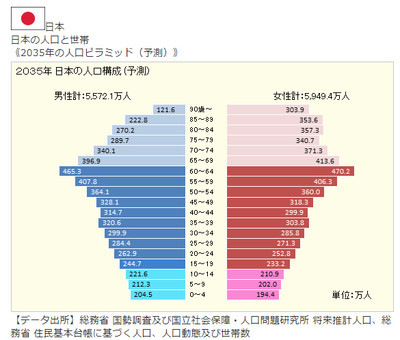

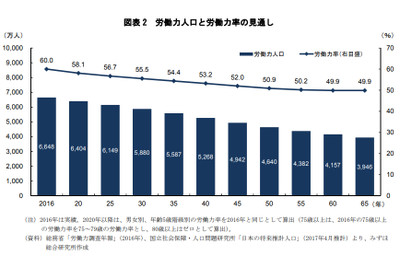

グラフのとおり、私が後期高齢者になる2035年は、人口の3人に1人が65歳以上、労働力人口は、現在よりマイナス15%。いったい誰が、今の社会保障を支えるのかと考えると、公的な制度に頼り切るのは、若干危なそうです。

公的保障を考えるとき、政権与党は、ついこの間まで、100年安心とか言っていたような気がしますが、どうなったのでしょうね。最近は最低70歳まで働けと言っているように見受けられますが、仕事を続けたい人、リタイアしたい人、いろいろでしょうから、選択可能な社会が望ましいと思います。社会保障の先行き不安を考えるとき、高齢化社会の到来は、ずっと前から解っていたはずなので、政治と行政担当者の責任は重いと思います。こういった状況を鑑みれば、人口減少社会に於いて、年金、介護、医療サービスの質が、将来、今より上がるとは思えませんので、自助が求められる時代になるのは、間違いないでしょう。

自分で事業を営んでいる者とすれば、雇い主に定年退職を迫られることはありませんから、自分が望みさえすれば、仕事はずっと続けられます、つまり、老後はなくなるわけです。ただ、小規模事業主は、大方、自由になる時間が少ないのが公約数と思いますので、ある程度歳を重ねた後に、自分の時間と仕事をうまく両立できるかという観点も問題です。さて。