輝け!2012年My鑑賞映画作品最優秀賞発表。

今年は昨年より更に遅れての発表となりました。怠慢と言えば怠慢ですが、仕事が忙しかったからというのが主な理由なので、自分としてはありがたいことだと思っています。

2012年は劇場鑑賞作品が43本と相成りました。ここ何年かとほぼ同じペースでしたが、週一には少し足りないところがやや微妙といえば微妙です。一昨年くらいから、特に単館系の小作品はを2番館3番館で鑑賞することが増えてきたので、実際の公開時期と私の鑑賞時期がずれているものが結構あります。その辺も踏まえ、あくまでも「My」最優秀作品ということでよろしくお願いいたします。(^^)

● 金賞 灼熱の魂 =腰が抜けそうなくらい感動しました、名画です=

● 金賞 灼熱の魂 =腰が抜けそうなくらい感動しました、名画です=

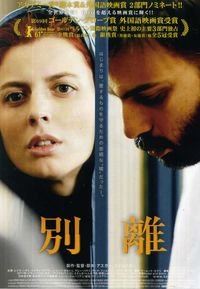

● 銀賞 別離 =アカデミー外国語映画賞受賞作品=

● 銅賞 人生はビギナーズ =ちょっとだけ背中を押された感じ=

● エンタメ賞 宇宙人ポール =大好きなSFにしゃれたユーモア=

● 問題提起賞 ルート・アイリッシュ =イラク戦争後の問題を扱って衝撃=

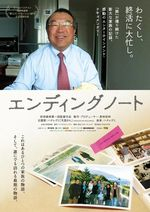

● 邦画賞 エンディングノート =ドキュメンタリーに近い感動作品=

● アクション賞 アベンジャーズ =満腹=

● 特別賞 アルゴ =一番好きなジャンル社会派サスペンス&実話ベースということで=

| 宇宙人ポール | (U・S・A) |

| 永遠の僕たち | (U・S・A) |

| ワイルド7 | (日本) |

| 善き人 | (ドイツ/イギリス) |

| ヒミズ | (日本) |

| J・エドガー | (U・S・A) |

| 琉神マブヤーTHE MOVIE 七つのマブイ | (日本) |

| ラビットホール | (U・S・A) |

| 人生はビギナーズ | (U・S・A) |

| 汽車はふたたび故郷へ | (フランス/グルジア/ ロシア) |

| おとなのけんか | (フランス/ドイツ/ポーランド) |

| 昼下がり、ローマの恋 | (イタリア) |

| エンディングノート | (日本) |

| ヤング≒アダルト | (U・S・A)) |

| ヒューゴの不思議な発明 | (U・S・A) |

| ピープルvsジョージ・ルーカス | (U・S・A/イギリス) |

| ポエトリー アグネスの詩 | (韓国) |

| ドライヴ | (U・S・A) |

| 少年と自転車 | (ベルギー/フランス/イタリア) |

| ルルドの泉で | (オーストリア/フランス/ドイツ) |

| 灼熱の魂 | (カナダ/フランス) |

| ルート・アイリッシュ | (イギリス/フランス/ベルギー/イタリアス/スペイン) |

| 別離 | (イラン) |

| バトルシップ | (U・S・A) |

| REC/レック3 ジェネシス | (スペイン) |

| ファミリー・ツリー( | U・S・A) |

| メン・イン・ブラック3 | (U・S・A) |

| グレイヴ・エンカウンターズ | (U・S・A) |

| アメイジング・スパイダーマン( | U・S・A) |

| 崖っぷちの男 | (U・S・A) |

| ぼくたちのムッシュ・ラザール | ( カナダ) |

| ダークナイト ライジング | (U・S・A/ イギリス) |

| 遊星からの物体X ファーストコンタクト | (U・S・A) |

| トータル・リコール | (U・S・A) |

| アベンジャーズ | (U・S・A) |

| プロメテウス | (U・S・A) |

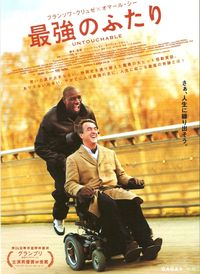

| 最強のふたり | (フランス) |

| デンジャラス・ラン | (U・S・A) |

| 鍵泥棒のメソッド | (日本) |

| ライク・サムワン・イン・ラブ | (フランス/ 日本) |

| アイアン・スカイ | (フィンランド/ドイツ/オーストラリア) |

| アルゴ | (U・S・A) |

| 人生の特等席 | (U・S・A) |