アメリカが去った後のアフガニスタンを憂う

●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」

●店長酒井浩の私的興味事を中心に書いているブログ相模原徒然

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

●疫病退散アマビエせんべい

●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」

●店長酒井浩の私的興味事を中心に書いているブログ相模原徒然

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

●疫病退散アマビエせんべい

SNSに投稿した短いものの転載ですが、久しぶりの映画の感想文。

年始めてスクリーンでの鑑賞。何というか、久しぶり映画に圧倒されるというか、しばらくボーゼンとする感覚です。すごいスペクタクルがあるとか、ストーリーが秀逸であるとか、心揺さぶられるとかというのでは全くないのですが、考えさせられることが あまりに多くて頭の整理がつかないです。ジャーナリストのジェシカ・ブルーダが、ワーキャンパーの取材を元に書いた『ノマド 漂流する高齢労働者たち』をベースに作っているのでしょう。本の主人公リンダ・メイも、実名で登場しています。(演者についてはエンドロールを見て驚愕します)公的年金の不足による「定年の消滅」によって一生は働かざるを得ない人々。家賃高騰で稼ぎの半分が住居費に消える国。望む望まないにかかわらず、ハウスレス人生を選ぶしか無い高齢の人々。「ノマド」として生きる人物達が、全員白人であること。超大国アメリカのいろいろな影をテーマにしているのですが、登場人物達を見つめる視線の暖かさがとても心地よいです。広大な国土の移民が作り上げた国と、狭い島国で大多数が同じ民族で構成される我が国との違いを実感する機会にもなります。

毎日仕事に追われ、自由になる時間が少ない皆さんに是非見てもらいたい。登場人物が語るセリフの一言一言が、心に染み入ること間違いなしです。

映画通のFacebookフレンドが、この作品について、同じ監督が撮ったザ・ライダー(2017)が、傑作でそれを観た主演&プロデュースのフランシス・マクドーマンドが抜擢したのだという話しを教えてくれたので、そちらも是非鑑賞したいと熱望しているとろです。

●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」

●店長酒井浩の私的興味事を中心に書いているブログ相模原徒然

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

●疫病退散アマビエせんべい

週に一度のお休みを、映画館で過ごすことが多い私です。個人事業に近い形態でビジネスをしていますので、定休日といっても、丸々休めることは滅多になく、自由になる時間は、お休みの半分くらいでしょうか。必然的に、長時間を消費するリクレーションはできませんので、短い時間で満足度の高い手段を選ばなくてはなりません。こうしてたどり着いたのが、劇場通いです。

昨日のお休みも、近くのシネコンに足を向けました。08年リーマンショックによる、金融パニック前を描いた社会派ものです。テーマが大好物で、公開前から凄く期待していました。

金融の「いろは」くらい知ってますよ~。予備知識なんて不要だね~と、たかをくくっておりましたが、お恥ずかしや、半分くらいしか理解できませんでした。それどころか、洪水のように押し寄せる難解金融用語と、複雑怪奇な取引きの流れを咀嚼しようとするのに精一杯で、映画を楽しむどころではなく、何だかぐったりしてしまいました。

ご周知のように、リーマンショックは、08年に米国で起きた資産バブル崩壊による金融危機に端を発した、世界的な恐慌です。登場する金融アイテムは、有名なサブプライムローンへの投資と、それらを債券化した商品群です。私は、この基礎知識の部分で早くも躓きました。債券の焦げ付きを見越して空売りを仕掛け、利益を上げる取引きとはどんなものなのか、皆目検討が付きませんでした。

私の投資に関するリテラシーでは、株取引においては空売りという取引きが有り、相場の下げ局面においても、利益を得られる仕組みが存在するということは、何となく知っておりましたが、さて、債券の場合はどうすればよいのか、皆目検討が付きません。どうやら、CDSというデリバティブ取引が、それを可能にしたらしいです。

鑑賞後帰宅してから、「MBS」「CDO」「CDS」等の仕組みを復習して、やっと少し理解できました。h一つ知識が増えましたが、さて、これから自分の人生に於いて、役立つのかどうかは、まだ解りません。

邦題は「マネーショート」と付いておりますが、我々日本人が直訳すると「資金が不足」という意味に取れてしまううのではないでしょうか。事業の資金繰り担当には、怖い用語ですね。しかし、金融取引きのおける用語の「ショート(short)」は、所謂「売りポジション」のことを差し、映画の原題も「Big short」となっていて、「大きな売りポジション」というのが意味するところですので、若干違和感がありますね。

前回の続き。2015年私のオススメ映画ご紹介の最終回です。

●人生スイッチ / アルゼンチンの作品。短編をまとめたオムニバス形式ですが、全部が大人のブラックユーモアです。納められた話しは、現実にはあり得ない(最近流行りの使い方でなく、本来の意味の)展開ばかりで、半ばあきれながらも、しかしどこか納得してしまうセンスがありました。ゲラゲラ笑うとうより、苦笑に次ぐ苦笑・・という感じでしょうか。日本で、南米の作品を見る機会はほとんどありませんから、見つけてきた配給会社には拍手です。

●キングスマン/ 「英国王」で、オスカーに輝いたコリン・ファース主演の、スパイアクションです。ファースという俳優を知っている方なら、この設定がいかに珍しいかお分りと思いますが、これがなかなかにハマっていたので、びっくりです。純粋なエンタメ作品なので、シンプルなストーリーと、よく練られたアクションをお腹いっぱい堪能しました。タランティーノや、ティム・バートンのテイストもちらほら。続編・・見たいですが・・。

●ヴィンセントが教えてくれたこと/ ビル・マーレイという役者をご存じでしょうか?旧くは、80年代に大ヒットした「ゴーストバスターズ」の主役を務めたコメディ俳優です。もう、おじいさんと言ってよい年になった彼の久々の主演作です。とぼけたキャラ演じさせたら全米一(多分)の才能を遺憾なく発揮し、この人、これをやるために役者になったのじゃなかろうか・・と思わせるハマりっぷりです。アメリカのエンタメ作品らしく、解りやすいね・・と軽く見ていたら、終盤の見せ場では、図らずもグッとさせられました。

●ハッピーエンドの選び方/ イスラエルの作品。舞台は老人ホーム。登場人物、ほぼ全て老人。テーマは尊厳死。このような、ともすれば重苦しくなりがちなシチュエーションとテーマを、ユーモア溢れる作りで楽しく見せてくれる良作でした。老いた後、回復の見込みが無い病に冒され、自ら死を望んだとき、家族はどのようにその願いを叶えてあげることができるか。主人公は、それに応える発明をすrのです。長寿は素晴しいことですが、いずれ誰かの助け無しに生を全うできなくなったとき、自分ならどうするだろうと、考えざるを得ない現実を見せてくれました。

さて、いかがでしたでしょうか? 毎年、年頭には年間50本を目指していますが、なかなか達成はできません。劇場に行かなくても、動画配信やメデイアをレンタルするなど、映画を見る機会は他にもありますが、やはり劇場まで出向き、大きなスクリーンで気合いを入れて望むというスタイルが好きです。暗いシアターの椅子に身を沈め、ひととき日常を忘れ、泣いたり笑ったり、考えたり。帰り道で反芻する時間も含めて、私には楽しい時間です。今年も、良い作品に出逢えることを楽しみにしています。

前回の続きです。2015年に劇場鑑賞し、面白かったと思えた作品をいくつか揚げてみます。

●パレードへようこそ/ 1984年にイギリスであった実話の映画化。国営炭坑閉鎖に抗議する炭坑夫を、LGBT(性的マイノリティー)のグループが支援しようと活動することで起きる様々なエピソードが良い味で描かれました。ストーリー結末共に、ある程度読みやすい流れではあるのですが、逆にそこがすとんと腑に落ち、快感でした。

●マッドマックス 怒りのデス・ロード/ 80年代大ヒットしたシリーズ、久しぶりの続編。主役のマックスは、メル・ギブソンから、トム・ハーディーに変わって、さあどうなの?と思いましたが、全く杞憂でした。これはまた、シリーズ化期待できそうです。大規模戦争の後、弱肉強食の荒んだ世界観や、自動車バイクのアクションも、現代の映像技術でパワーアップして、見応え十分。

●おみおくりの作法/ 多分、私がこれまで見てきた映画の中で、もっとも地味なトーンの作品ではなかろうかと思いました。イギリスのとある街。身よりもなく寂しく死んでいったひとの、葬儀や後始末を執り行う仕事をしている中年で独身の冴えない公務員が主役。前半は退屈さに耐えるのが大変でしたがが、物語半ばで起きる事件を期に、ぐっと面白くなってくる作りが秀逸でした。意外性のあるエンディングには、賛否有りそうですが、全体として非常に高い評価です。

●チャイルド44 森に消えた子供たち/ 1950年代旧ソ連。連続子ども猟奇殺人事件がタイトル。犯人捜しや謎解きより、全体主義国家の、相互不信に根ざした人間関係。自己保身、権力争いなどがグロテスクに描かれ、終始暗鬱なトーンですが、フィクションなので、終盤のカタルシスがきっちり用意されているところが救いです。決して楽しい映画とは言えませんが、国民すべてを「平等」にしようとする人工国家の暗部を見るという機会でもありました。

あと1回続きます。

●手焼きせんべい風林堂のオフィシャルホームページ

●日々おせんべい造りについて書いているブログおせんべい日記

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

昨年大晦日にもごちゃごちゃ書きましたが、2015年は、通年忙しく過ごしてきました。製造販売する小規模企業の宿命で、忙しいと製造現場に張り付くことになり、事務仕事や、個人的にこなさなければいけない雑事を、お休みの日に充てるという循環となります。当然、「余暇」が削られることになります。というわけで、昨年は映画館通いも、ぐっと少なくなり、数えてみると月に2本ペース。最も通っていたころと比べると、半分弱になってしまいました。

見逃して、凄く後悔している作品も多く、そういった作品は、得てして、後になってもメディア販売が見送られたり、配信されそうにないものが多いので、道楽とはいえ、若干のストレスになりますね。

以下、劇場鑑賞した作品の一覧です。

| サンバ | フランス |

| アメリカン・スナイパー | アメリカ |

| フォックスキャッチャー | アメリカ |

| アメリカン・ドリーマー 理想の代償 | アメリカ |

| わたしに会うまでの1600キロ | アメリカ |

| バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | アメリカ |

| パレードへようこそ | イギリス |

| セッション | アメリカ |

| 龍三と七人の子分たち | 日本 |

| ゼロの未来 | イギリス・フランス・ルーマニア |

| マッドマックス 怒りのデス・ロード | アメリカ |

| アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アメリカ |

| ターミネーター:新起動/ジェニシス | アメリカ |

| おみおくりの作法 | イギリス・イタリア |

| ヴィンセントが教えてくれたこと | アメリカ |

| パパが遺した物語 | アメリカ |

| チャイルド44 森に消えた子供たち | アメリカ |

| 人生スイッチ | アルゼンチン・スペイン |

| キングスマン | イギリス |

| ミケランジェロ・プロジェクト | アメリカ |

| エベレスト 3D | アメリカ・イギリス |

| シャーリー&ヒンダ ウォール街を出禁になった2人 | ノルウェー・デンマーク・イタリア |

| ハッピーエンドの選び方 | イスラエル |

| 1001グラム ハカリしれない愛のこと | ノルウェー ドイツ フランス |

面白かったと思える作品をいくつか揚げてみます。

●フォックス・キャッチャー / あまり話題にならず、興行的にも成功したとは言えないかもしれません。当然で、実際に起きた殺人事件を描いた、とても重苦しい作品で、決して楽しくはありません。しかし、主役3人を演じた俳優の役作りがすばらしく、事件を知らなかった私には、まるでドキュメンタリーのように見られました。何とも収まりの悪いというか、もやもやした雰囲気が好みです。

●アメリカン・ドリーマー 理想の代償 / こちらも、あまり話題にはならず、ひっそり始まりひっそり終った感じ。80年代のアメリカ、オイルビジネスに携わる、移民で野心家の若き起業家夫婦の挑戦と苦難が描かれます。新作スターウォーズ、X-Wingの辣腕パイロットを演じている、オスカー・アイザックと、大物女優の風格ジェシカ・チャステインが夫婦役。経営者の死活と、ビジネスの裏側がテーマで、私にはシンパシー大でした。

●わたしに会うまでの1600キロ / 大好きな、フォックス・サーチライト・ピクチャーズの制作。人生再出発のため、1600キロに及ぶパシフィッククレストレイルを踏破した女性の自叙伝を映画化した作品。手つかずの自然の脅威に身を置き、孤独に耐え、ひたすら自分とだけ対話していく長い旅。都市生活をしているとおよそ考えられない、人の声を何日も聞かないというシチュエーションは、以前少しだけかじった、単独の山歩きを思い起こして、共感しました。

続きは次回に。

久しぶりに、映画の感想文など。邦画は年に1~2本しか見ませんが、石井監督は、新作が掛かれば見たいと思う、数少ない日本人監督です。

久しぶりに、映画の感想文など。邦画は年に1~2本しか見ませんが、石井監督は、新作が掛かれば見たいと思う、数少ない日本人監督です。

石井裕也監督が描く家族の風景が好きだ。日本アカデミー賞の作品賞を受賞した前作を見ていないので、それより前の少しマイナーな香りのする作品と対比することになるけれど、初期作品の、ビッグネーム役者をほとんど使わずに、実に味わい深い等身大日本人を描くスタイルとセンスは、今回も少しも変わらず発揮され、期待を裏切られなかった。 物語の舞台設定や、登場人物像の演出などが、どこにでもいる感、近親感に溢れていて、随所で深い共感を抱かせるところは小憎らしいくらいだ。

首都圏から離れた地方都市に住む若菜夫妻の年齢は50歳代後半といった設定だろうか。既に結婚して家庭を持った長男夫婦が、第1子を授かったというめでたいエポックに前後して、妻に異変が起きる。あろうことか、妻であり母である家族唯一の女が、いきなり余命1週間の宣告を受けるというせっぱ詰まった状況に陥るのだ。いい歳してあまり頼りにならない父、かつて引きこもっていたというちょっと気弱だが頑張りやの長男、調子が良いが、やたらに現実的な大学生の次男という男三人と、脳障害のせいで、やけに子供っぽく純になっていく母。四人の数日間を描く中で、崩壊間際だった家族のかたちがどのように変化していくのかを、とても暖かい目線で見つめていく。

舞台設定や人物の演出がスーパー平凡且つリアルに徹しているから、観客の目には自身の状況や感情が重なるところが必ずあるはずだ。どの人物に共感するか。自分自身を投影するのか。あるいは半歩引いて、隣人のような目線で見守って行くのか。感じ方味わい方は性別や年齢によって人それぞれだと思うが、この若菜家の姿は、戦後から高度成長、そしてバブル経済の時代に上ばかりを見ていた昭和家族像とはひと味違う、既に20年以上経過した平成日本の価値観や現実がとても上手に投影されているという点で観客全員に異存はあるまい。

個人的に一番「やられた!」感を強く持ったのが、入院中の母玲子が他の家族三人を前にして、心情を次男俊平に語り出すシークエンスだ。夫克明や長男浩介のことを見分けられなくなっていた玲子は、家庭を持ってから今までの心の内を家族の前でさらけだす。「お父さんと浩介がここにいないから言っちゃうけどね~」という言葉に続 いて語られる内容は、昭和~平成と時代に沿って生きた中流日本人の妻・母たちの公約数的な心情ではなかろうか。その言葉を前に、何も言わずにうつむく夫と長男の姿から漂ってくる、ある種の後ろめたさを嗅ぎ取ることは容易であろう。

そして、 もう一組の夫婦、長男浩介と深雪。夫は、両親の家計が既に破綻している事実を身重の妻に打ち明ける。このときの若妻のリアクションと、その後の演出には舌 を巻いた。自らを「みゆき」と名前で呼ばせ、自己中心の小さな世界観を唯一絶対視している妻。一番大切な日は?と聞いたら、自分の誕生日と答えるタイプ じゃなかろうか。当然舅夫婦への援助を拒絶。その状況を受け入れざるを得なく、実家の危機との板挟みでもがく長男。これまた平成日本で家庭を持った男の立場と価値観とを見事に描いて見せる。あるあるある・・・と心の中でつぶやくことしきりである。

後半は、危機に立ち向かい奮闘する息子二人を中心に語られる。家族の難病と同時に、家計の危機というこれまた現代的な難題を前して、一歩一歩前に進んでゆく様にも強く共感を抱く。困難を共有し、解決に向かって力を合わせる行為が、人と人の結束を強くするという解説は、社会心理学で取り上げられることが多いが、 この兄弟の頑張りはまさにそれ。物語の最初とは明らかに変わってきて、成長の跡が見て取れる兄弟。二人が終盤に向けて下して行くいくつかの決断と、それに伴う行動を、本人の口で語らせないスタイルも日本人男子のメンタリティーに配慮した演出であろう。 そして、困難克服の過程が、大人へ向かうときに通るべきイニシエーションだと考えれば、息子二人に加え、イマイチ大人になりきれていなかったような父親の、遅すぎる脱皮への機会だったと捉えられるかもしれない。

玲子の手術後、待合いの通路で肩を組んで喜び合いすすり泣く父と息子を写すカメラは、最後まで彼らに近づかずに、やや引きの構図を保つ。仕事をなし終えた男の涙を、顔ごとクローズアップで撮るといった無粋を避けた演出が心憎い。嫁みゆきと姑が顔を合わせる大団円も、ことさら感動を強調することなくさらりと描く。後味の良さが際だつラストも秀逸である。次回作にも期待大。

2014/5/28 109シネマズグランベリーモールにて

2013年はおかげさまで仕事が忙しく、お休み返上の日も多かった一年でした。故に、劇場に足を運ぶ回数が例年より少なく、鑑賞本数が31本という結果でした。是非と願いながら、見逃したものも多いのですが、後日ビデオ鑑賞ということ少ない私としては、作品に接する機会が失われてしまう可能性も大なので、同好の友人などにプッシュしてもらわないといけません。

さて、今年も少ない中からマイベストを勝手にセレクトしてみました。実は、ものすごい名画と思えたり、一生の宝と言えるような作品には巡り会わなかった一年なので、どちらかというと渋々とか、苦し紛れとかいう形容の似合うセレクトになってしまったのがやや残念です。今年に期待!

● 金賞 ムーンライズ・キングダム =独特の世界を紡ぐ作家の作品 ほのぼの感がグー=

● 金賞 ムーンライズ・キングダム =独特の世界を紡ぐ作家の作品 ほのぼの感がグー=

● 銀賞 イノセント・ガーデン =韓国人監督ハリウッド進出作オリジナルテイストのサスペンス=

● 銅賞 ペーパーボーイ 真夏の引力 =ちょっとエロチックで社会問題も少し=

● エンタメ賞 パシフィック・リム =痛快無比の怪獣映画=

● アクション賞 アイアンマン3 =大ヒットシリーズ、主人公のキャラが大好き=

● SF賞 LOOPER/ルーパー =タイムリープものとしてはかなりの良作=

● 次点 セブン・サイコパス 悪の法則 =どちらも犯罪ものですが、予想を覆す内容で面白かった!=

| LOOPER/ルーパー | (アメリカ) |

| 人生、ブラボー! | (カナダ) |

| 東ベルリンから来た女 | (ドイツ) |

| ムーンライズ・キングダム | (アメリカ) |

| 愛、アムール(オーストリア フランスドイツ) | (オーストリア フランスドイツ) |

| ザ・マスター | (アメリカ) |

| 死霊のはらわた | (アメリカ) |

| 君と歩く世界 | (フランス・ベルギー) |

| 天使の分け前 | (イギリス) |

| アイアンマン3 | (アメリカ) |

| L.A.ギャング ストーリー | (アメリカ) |

| モネ・ゲーム | (イギリス アメリカ) |

| ポゼッション | (アメリカ) |

| オブリビオン | (アメリカ) |

| イノセント・ガーデン | (イギリス アメリカ) |

| 欲望のバージニア | (アメリカ) |

| 25年目の弦楽四重奏 | (アメリカ) |

| 飛びだす 悪魔のいけにえ レザーフェイス一家の逆襲 | (アメリカ) |

| ペーパーボーイ 真夏の引力 | (アメリカ) |

| パシフィック・リム | (アメリカ) |

| ホワイトハウス・ダウン | (アメリカ) |

| マン・オブ・スティール | (アメリカ) |

| オン・ザ・ロード | (ブラジル フランス イギリス アメリカ) |

| 大統領の料理人 | (フランス) |

| エリジウム | (アメリカ) |

| 凶悪 | (日本) |

| ランナウェイ 逃亡者 | (アメリカ) |

| トランス | (イギリス) |

| 死霊館 | (アメリカ) |

| セブン・サイコパス | (イギリス) |

| キャリー | (アメリカ) |

| 悪の法則 | (アメリカ イギリス) |

社会派で名高いイギリス人のケン・ローチ監督は、労働者階級に属する者たちが直面するさまざまな社会問題をテーマに作品を送り出してきた。今回は、真っ正面から切り込むようなタイプではないけれど、コミカルなタッチの中にも、その変わらないスタンスは生きている。

社会派で名高いイギリス人のケン・ローチ監督は、労働者階級に属する者たちが直面するさまざまな社会問題をテーマに作品を送り出してきた。今回は、真っ正面から切り込むようなタイプではないけれど、コミカルなタッチの中にも、その変わらないスタンスは生きている。

主人公はグラスゴーに住む若者ロビーと、彼を含む主な登場人物であるポスターの若者プラス1。 4人は、それぞれが問題を起こし、裁判所から社会奉仕を命 じられていて、その作業現場で知りあった者同士という関係だ。プラス1は、彼らの指導を担当する人の良いおじさんハリー。物語の背景には、常に右肩上がり で推移する、イギリスにおける失業者数増がある。率で言うと約8%。日本でも、若年層の非正規雇用増加と、それによる低所得者層の拡大が問題となっている が、イギリスの状況と重なる部分はあるのだろうか?

刑罰としての社会奉仕という制度は、まだ日本には無い。導入の是非については、全く の素人なので的確なことは述べられ無いけれど、今の日本の司法制度の枠だったら、例えば軽微な犯罪の場合、実刑プラス執行猶予数年、あるいはもう少し軽け れば保護観察処分なんてのが、デフォルトなんだろう。(間違っていたらごめんなさい) 海外では、発祥の英国を含め、欧米を中心に約30か国で採用されて いるとのこと。刑務所の過剰収容の緩和や、受刑者の社会復帰促進・再犯防止に効果があると言われているとか。どちらの制度と運用がより効果的なのかは解ら ないけれど、この映画から受ける印象は、そんなに悪くなさそうだ。

いずれにせよ、こういった若者が存在する理由は、もはや固定化に留まら ず、拡大再生産されるようにさえななっているといわれるる経済的格差だ。80年代から90年代の保守党政権時代飛躍的に拡大し、その後も微増を続けている という。この作品の主人公ロビーも、周囲には常に諍いや暴力があり、それは長く親達の頃から続いているというのは、格差問題が世代を超えて連鎖しているこ とを表している。

主人公ロビーには恋人がいて、物語が始まって間もなく男の子も生まれる。その娘の家族は富裕層であり、親からは結婚を反 対されているという設定も、いつか見たような階級社会の話しだ。ミドルとかアッパーとか、かつての英国独特の階級とはやや違うかもしれないけれど、平等で あったはずの社会と大多数を占めた中産階級はもはや過去のもの、現代社会ならではの新たな軋轢がリアルだ。 恋人のパパから、まとまった手切れ金を渡さ れ、娘と子供から離れるよう迫られ、一時くじけて身を引く覚悟をしそうになるあたりのナイーブさにはグッとくる。粗野だけど、とっても良いヤツなんだな。 あがいても抜け出せない無力感や、はけ口のない苛立ちなどを抱えて生きなければならない、底辺の若者像が見事に描かれている。

本作はその ロビーが、心優しい指導官ハリーとの出逢いによって、 特異な才能を開花させ、一発逆転の人生にトライするというエンタメ色も強い内容だ。だから、後半は前半の痛さと打って変わり、ロードムービに、ちょっとし たコンゲームのテイストをブレンドしたような内容になってくる。古い蒸留所で発見された「幻のモルト」をめぐるすったもんだは、前半の痛みやリアリティー をひととき忘れさせてくれるし、ロビーら4人へしっかり感情移入させられた観客は、ドキドキハラハラをお腹いっぱい楽しめるだろう。見事目的を達成した帰 路、警官に呼び止められ、職質受けた後に起きるアクシデントには、場内全員から「あ!」という声があがりましたよ。ローチ監督お見事。

タ イトル「天使の分け前」については、各所で解説されているからここでは触れない。そして、物語の終盤に、この上ない爽快感と暖かさををもたらしてくれる、 とてもウィットに富んだ別の使われかたは、是非ご覧になって感じていただきたい。加えて、もう一つの意味として暗示され向けられているのは、英国を含む市 場主義経済社会全体に対する、ケン・ローチ監督からのメッセージのように思える。 高級なモルトウィスキーに象徴される「富」。また、それを高値で取引き し、更には投資の材料にまでしてしまう富裕層の存在。このお酒の熟成過程で失われるという数パーセントを、この物語の主人公達を含む底辺の人々への「分け 前」にできる知恵があるんじゃないか・・というのものだが、いかがだろう?

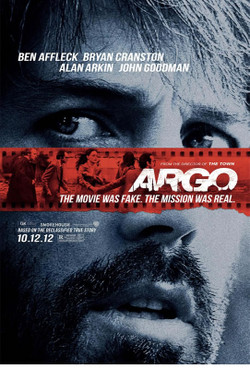

堂々の第85回アカデミー賞作品賞受賞作品です。その栄誉に恥じないおもしろさでした。個人的に最も好きなジャンルの映画なので、昨秋の公開からすいぶん時間が経ってしまいましたが、載せて見たいと思います。

1979年に起きたイラン革命。冒頭で簡潔に説明される歴史と背景は、紀元前から続く大国ペルシャに対する、現代の覇権国家に関わりが上手にまとめ

られていて、当時の状況に明るくない観客にとっても優しいレクチャーとなっている。ここで語れられる革命前後の状況は、一般によく知られているものだが、

実はこの裏にはもう少し複雑な分析がなされうることが専門家によって指摘されている。

1979年に起きたイラン革命。冒頭で簡潔に説明される歴史と背景は、紀元前から続く大国ペルシャに対する、現代の覇権国家に関わりが上手にまとめ

られていて、当時の状況に明るくない観客にとっても優しいレクチャーとなっている。ここで語れられる革命前後の状況は、一般によく知られているものだが、

実はこの裏にはもう少し複雑な分析がなされうることが専門家によって指摘されている。

第二次大戦で疲弊した英国から、覇権を引き継いだ米

国。イランに於いては、モサデク政権転覆にみられる所謂「反共の汚い作戦」を展開し、その一貫としてパーレビ親米政権を支え続け影響力を保ち続けた。そん

な状況の中、イラン国内の反米感情の高まりによりシャーが追放され、代わりに反米イスラム主義のホメイニが亡命先から凱旋して実現したのがイスラム革命だ

とされているが、当時の状況を詳細に見ると、シャーを追い出してホメイニに権力を与える画策をした張本人は、アメリカだったのではないかという要素がある

らしい。その影にはどのような意図があったのか、どんな力関係が影響を及ぼしたのか?いやはや小説も真っ青のストーリーだが、そのあたりの話は映画感想文

のあとにもう一度語ってみよう。

2月に起こった革命からしばらくの後、11月にこの事件は起きた。学生を中心として、国民を苦しめ続け

たかつての国王とその亡命を受け入れた米国の行為に憤った大衆が暴徒化し、大使館を占拠、長期に渡り軟禁し世界中を驚かせたのが、よく知られたイランアメ

リカ大使館人質事件だ。本作は、その影で長期に渡って極秘にされてきたCIAの作戦を描いた、実話ベースの作品という位置づけだ。

テヘ

ランの大使館内に軟禁された、職員と警備の海兵隊員数十名の他に、極秘裏に脱出してカナダ大使の私邸にかくまわれた6名。見つかれば命の危険がある人々

を、身分偽装し脱出させようという作戦がモチーフになっている。作品タイトルの「ARGO」は、その偽装に使われた架空の映画タイトルだ。CIAの脱出

ミッションの専門家である、ベン・アフレック演ずるトニー・メンデスが主人公。協力者として登場する映画関係者、CIAの同僚や上司、果ては大統領から政

府のスタッフまでがすべて実名での登場というあたりは、さすがアメリカと思わせてくれる。

中でも、ジョン・グッドマン演ずるジョン・チャ

ンバーズは、劇中でも取り上げられているあの「猿の惑星」の特殊メイクで知られる人物。事前の宣伝コピーからは、この技術を駆使した作戦で、全く別人にな

りすまして国外脱出するのかというまるで「スパイ大作戦」ばりの騙しテクを期待するような先入観を持ったが、実際に展開された作戦は全く別物だった。誤解

の無いように申し添えると、奇想天外さが少ないからがっかりではなく、リアリティー溢れる緊張感は、良い意味で期待を裏切られ、最後までスクリーンに釘付

けされる面白さだ。

憎悪に燃え暴徒化して、制御不能となっている群衆にの中に取り残され、敵対国の囚われ人という立場になってしまった

者たちの状況は、実話に基づいているとはいえ、十二分にサスペンスだ。「外交関係に関するウィーン条約」など全く存ぜぬ大衆の発するアジテーションは、日

常彼らと接する機会の多かったはずの大使館職員とて恐怖だったろう。冒頭になされる状況説明と、押し寄せる群衆の映像でイランの人々の怒りがもはや沸騰点

を遙かに超えているのを見せられているから、映像を見ているだけの私達もにもその恐怖は伝播する。

作品の構成という面に目を向ければ、

孤立無援で救援をひたすら待つ心細さ、いつばれるかも知れないという恐怖を押し殺して、平静を装いながらひたすら堪え忍ぶ現地の人々心理描写を陰とすれ

ば、メンデスが力添えを依頼した、ハリウッドの映画関係者のノリは陽として描かれる。この絶妙の対比が、実話ベースのストーリーにエンタメ性を加えている

ところだ。時代はスターウォーズが公開され、SFブームのまっただ中。どう見てもパクリじゃんと、突っ込みたくなるキャラクター達の登場や、脅しやすかし

を駆使する業界特有の交渉シーンなどはいかにも西海岸的で、同じアメリカ人とはいえ、ラングレーの役人達とも全く違うところはちょっと笑える。

作戦進行に平行して、6名プラスカナダ大使の揺れ動く心理描写も緩急を交えて冴える。終盤は息をもつかせぬ追い込みで、ぐっと力も入る。作戦中止の命令と

メンデスの苦悩。空港での脱出に向けたクライマックス。機内に流れるアナウンスでリリースされる緊張と、押し寄せる感動。すべてが見応え十分。メンデスに

まつわる後日談や、エンドロールまで楽しめる極上の社会派エンタメと言えよう。監督兼主演のアフレックあっぱれ!

さて、冒頭に書いたイ

ラン革命の裏に隠されたアメリカの意図とはいったい何か? 第二次大戦後、米国の軍事産業やマスコミをたきつけ、ソ連に対する脅威感を煽り、冷戦の構図を

作ったのは覇権から手を引いたかに見えた英国の暗躍だ。そしてソ連崩壊の後、対イスラム(テロリズム)という新たな対立構造を作りだし、軍産複合体を中心

に富を産む構図を創造するための戦略に沿ったものだったのだ。 さて、最近再選されたリベラルの象徴オバマは、この支配構造とどう向き合うのか? グロー

バリズム、多極主義、隠れ多極主義が混在する現在のアメリカの行方と、SNSを中心とするインターネット技術が市民革命に果たす役割とは? 中東のリアリ

ズムを見せられると、様々なパワーバランスや問題点も見えて来るではないか。