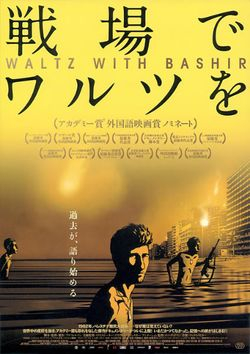

戦場でワルツを

原題は、"WALTZ WITH BASHIR" 「バシールとワルツを」 。バシールとはバシール・ジェマイエルという人物のことで、詳細につてはWikipediaにもまだ記載がありませんが、この映画の特徴的なシーンにその容貌が大きなポスターで観られます。既に故人ですが、そのことがこの映画の背景にあります。

アリ・フォルマン監督・脚本による、自身が従軍した1982年のレバノン内戦の記憶を探るという手法。シュールな色彩、大胆且つ特徴的なアニメーションで作られた、ドキュメンタリー作品でした。右の告知チラシからもご覧頂けると思います。アニメーションで、且つドキュメンタリーという、普通では相容れない手法が斬新です。

"サブラ・シャティーラの虐殺" "PTSD=心的外傷後ストレス障害"が、ストーリーの骨になります。この20年以上前のレバノン内戦について、詳しい方はあまり多くないと思いますが、私自身も勿論そうでした。 少し知識を仕込んでから鑑賞すべきだったと少し後悔しています。

中東や中央アジア、アフリカ各地で今も続く戦争状態、安穏とした私たちの日常と同時進行で殺戮が起きていることに、日々いかに無関心であるか、戦争をテーマにした作品を観るたびに思い知らされます。

新兵として前線に送られた若者が、恐怖のあまり際限なく機関銃を乱射しながら進軍する場面や、今まで軽口を聴いていた先輩兵が、たった一発の銃弾で、生物から、ただのモノになってしまう場面など、無表情なアニメーション帰還者の口から語られる戦場のリアリティーが痛々しく感じられます。

作品中で語られるエピソードにこんな部分があります。 「あるアマチュアカメラマンが戦場で撮影をしていた。戦闘状態にもかかわらず彼は嬉々としてそれを撮影し、興奮していた。あるときカメラが壊れ、ファインダー越しに戦場を観ることが出来なくなった彼は、突然恐怖に襲われたという・・」。 遠く傍観者でしかあり得ないながら、時として訳知り顔で語る私たちに、その不遜さを責められているとも受けとられる部分かも知れません。

そして衝撃的なラストの数分間、私は息を止めていたかもしれません。 それまで、で描かれていたアニメーションのデフォルメ映像が、いきなり大転換します。 傍観者であった私たちが、その刹那戦場に連れて行かれたかのような錯覚を覚えます。 これこそ、作者の意図だったのだろうと思います。虐殺を正当化する理由はどこにも存在しません。 今年、米国大統領ノーベル平和賞受賞演説で、戦争の必要性に言及したのが記憶に新しいですが、結果が何をもたらすか、こんな作品から感じ取ってもらいたい気がします。

滅多に求めることのない作品のプログラムを、今回は買い求めました。師走の夕暮れ時、華やかに彩られた世界一の繁華街、銀座4丁目~数寄屋橋間、通り沿いの風景。数分前目にした廃墟の映像とのギャップが、小さなトゲのように心に刺さりました。