夢の丘小学校のみんなと間もなく再会(その2)

11月8日の投稿の続きです。

●2006_2_5

昨年末、このコラムに書いた「夢の丘小学校」4年1組の生徒さんが、新しいいおせんべいの企画を携えて来てくれました。「ゆめのおか」の文字にちなんだ素材をあしらったおせんべい。地元産農産物を混ぜたおせんべい。1枚でいくつかの味が楽しめるおせんべい。1袋に数種類をパックしたおせんべい。地元米で作ったおせんべい。学校のマークを描き入れたおせんべい等々楽しいアイデアを紙芝居風の提案書でプレゼンテーションしてくれました。ここまでまとめるのに、侃侃諤諤の議論を重ねたのだろうなと思うと、その情景が目に浮かぶようで、ほほえましかったですね。

●2006_2_26

夢の丘小学校4年1組のみんなと企画した「夢っこせんべい」完成しました(パチパチ)。いろいろ提案してくれたアイデアはそれぞれインパクトがあり、この地域の特色をよく反映しているものでしたが、商品化するためには今少し時間と研究が必要で、時間的な制約の中すぐに実現可能なものは限られていましたが、そのなかで、近くに清流のある当地の特色をホタルのイラストにあらわし「夢の丘」の文字を表に配したイラスト入りおせんべいを採用 することにしました。昨日、学習発表会で商品の公開と販売を行い大好評を得ました。それもそのはず、4年1組のみんなは、販促POPをつくり、チラシをつくり、CMビデオとCMソングを作り、ホームページを作り大販促キャンペーンを行ってくれたのです。みんなどうもありがとうm(__)m

することにしました。昨日、学習発表会で商品の公開と販売を行い大好評を得ました。それもそのはず、4年1組のみんなは、販促POPをつくり、チラシをつくり、CMビデオとCMソングを作り、ホームページを作り大販促キャンペーンを行ってくれたのです。みんなどうもありがとうm(__)m

おせんべい作りを見たり、企画したりするのも楽しかったとおもうけれど、1番楽しそうだったのは売り上げの集計をしていた時かな? (笑)短い間のささやかな経験でしたが、仕事を仕上げていく過程が少しでも体験してもらえて、君たちのお父さんお母さんが、普段みんなの知らないところで同じように懸命に働いてくれていることにも気づいてもらえればと思います。 また、お店に来てくださいね。

(笑)短い間のささやかな経験でしたが、仕事を仕上げていく過程が少しでも体験してもらえて、君たちのお父さんお母さんが、普段みんなの知らないところで同じように懸命に働いてくれていることにも気づいてもらえればと思います。 また、お店に来てくださいね。

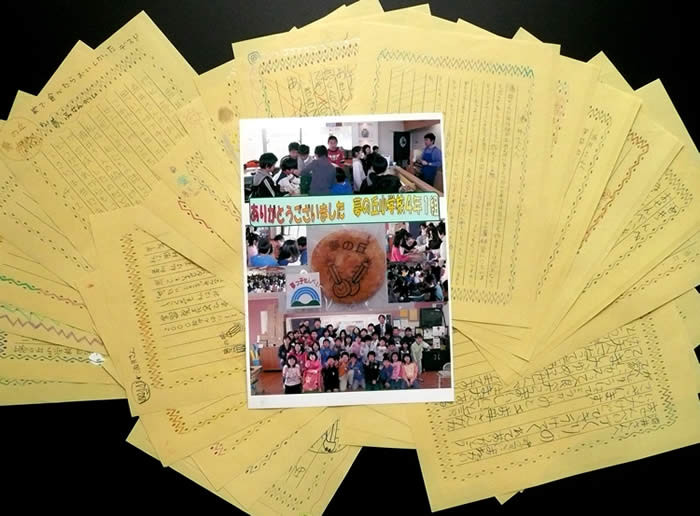

←販売会の後、教室で記念撮影

このあと、4年2組の全員からの作文をもらいました。 中には、みんなからの感謝の言葉がたくさん書かれていて、とても嬉しい思いでした。