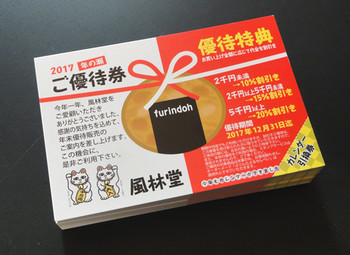

今年も、大晦日を迎えました。製造小売業の風林堂は、28日に製造工場の仕事を終え、今日いっぱい販売に専念するはずだったのですが、予想以上のご来客をいただき、欠品が相次ぎましたので、バックヤードの仕事も平行して行う年末となりました。今日も、一日慌ただしく過ごすことになりそうです。

さて、そんな大晦日の朝のひととき、自分自身と会社の一年を振り返ってみようと思います。今年は、決算期に運転資金がショート気味になってしまったこと。秋口から、製造設備老朽化に伴う、製造ラインのトラブルに相次いで見舞われ、マイナスの投資を余儀なくされてしまったことが、若干のネガティブ要因でした。幸い、深い傷になることなく乗り切れたので、年末には順調な経営状態を取り戻すことができました。

製造現場のトラブルは、受注の納期に影響が出ますので、来年は、今回の出来事を教訓にして、設備メンテナンスにも注意を払うことにしようと思っています。受注、製造、販売と、日々の業務に追われていると、設備の状態に目が届かず、トラブルが起きてから慌てるという繰り返しなので反省です。

2017年最後の朝日。大晦日は曇りだったので、30日の写真です。

2017年最後の朝日。大晦日は曇りだったので、30日の写真です。

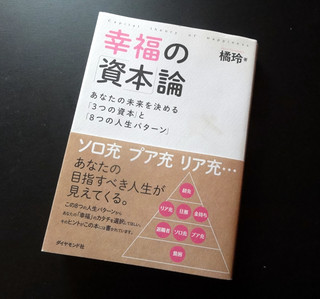

さて、個人的なお話としては、初夏に1冊の本に出会いました。橘玲著『「幸福の資本」論』。「資本論」ではなく「資本」論と、語句が分かれているところがミソで、おおまかな内容は、幸福な人生を送るには、「資本」として、何が必要か、それを得るためには、どのように考え、行動すれば良いかというのを、著者なりの視点で解説していくという内容です。もともと、橘氏のファンで、ほぼすべての著作を読んでいますので、内容的には過去の著述と重なり、既に知っていることも多いのですが、それらを、ひとの「幸福」という視点から、新たにまとめた内容で、とても読み応えがありました。

幸福とは、極めて主観的な概念ですから、その本質が何かというのは、議論が分かれるとは思いますが、現代の日本という、歴史上最も豊かで安心に暮らせる国に生まれ育った私たちは、正しい戦略を持って人生デザインを描いて行けば、一般的な価値観としての「幸福」を手にすることが可能だと説いています。幸福な生き方を手に入れるための基本なインフラとして、自由を得るための「金融資産」自己実現のための「人的資本」こころの幸福のための「社会資本」の3つを柱に考えて行きます。語句の意味するところ、「金融資産」はすぐに解ると思いますが、他の2つは若干の解説が必要になりますね。「人的資本」とは、労働市場から報酬を得るための力、つまり稼ぐ能力のことですが、ここでは仕事を通じての生き甲斐や、充実感を指します。「社会資本」とは、人間関係のことです。家族や友人などとの繋がり、少し前に流行った言葉でいえば [絆」と言い換えてもよいかも知れません。この、3つの概念を基本に、すべてを持たない「貧困」から、すべてが満たされた「超充」まで、人生を8つのパターン分けして、論じています。そして、読み手がどのパターンに属しているのか判断し、目指すべき最善の人生への道筋を示す、指針となる内容です。

そして、戦後の経済発展を支え、多くの日本人がスタンダードだと考えてきた、新卒入社から定年まで、同じ企業に勤める、サラリーマンという生き方が、経済の拡大局面を終えた今、3つのインフラ構築にフィットしなくなってい来ていることを指摘し、より良い別の人生設計があるとしています。

私が、自分自身の環境と重ね合わせたのは、中小企業のオーナー経営者という生き方について触れた部分です。「自然人」「法人」というふたつの人格を持ち、使い分けることのメリット。(過去の著述で、何度も触れられていますが)自由市場経済社会に於いて、巨大企業と共存し、生き延びていくための戦略などが書かれていて、社会的弱者と認識されている小さな企業が、実は合理的な存在であるとされ、とても勇気づけられるものでした。

橘氏の書く書物の内容は、最新の脳科学や進化心理学の知見、統計資料などによるエビデンスに裏打ちされ、説得力があります。ともすると、混同されがちな、巷に良くある自分磨きのための、自己啓発系のビジネス書とは一線を画します。というか、そういった類の啓発本を否定する立場です。言わば、最新の地図を示しつつ「さあ、あなたはどの道を選び、どの目的地を目指しますか」と、問うてきているようなイメージです。

1960年生まれの私は、東京オリンピックイヤーに還暦を迎えます。企業に勤める同級生の多くには、定年退職の時期が迫っています。多くがリタイアして、「老後」に入るか、第二の人生を模索するか、あるいは、それまでと同じ会社で再度雇用されるかという道を歩むのでしょう。長らく続く出生率低下の結果、現役世代層の減少による労働力不足。加えて、人口高齢化による社会保障費の枯渇懸念から、60歳を超えても働くことが求められ、また、必要に迫られることとなるかもしれません。私自身は、自ら退かなければ、仕事を失うことはありません。自分の意志で道を決められることは、ある意味幸福かも知れません。未来を予想することはできませんが、唯一解っている、人口動態による社会変化。会社=自分という生き方を、これからの日本社会にどうフィットさせていくか、この本を手元に置き、戦略を描くことができそうな気がしています。

![]()