2017年パルムドール受賞作品を動画配信で見ました。これ実は、公開当時に劇場鑑賞しています。その時は面白いと感じながらも、これがパルムドールね~と、あまり自分に刺さる感じではなかったですが、今回じっくり見直して、その面白さを深く実感した次第です。2017年のスウェーデン作品です。

現代美術館チーフキュレーターである主人公の周辺に起きる出来事を追いながら、北欧エスタブリッシュメント・リベラルの偽善を剥ぎ取り、人の本性を曝すという、リューベン・オストルンド監督得意の語り口が痛快すぎて、笑ったり、もやもやしたり、目を背けたくなったりと、大人の感情を鋭くえぐる作品です。

ここで言う「北欧エスタブリッシュメント」は、通常使われる、英米の支配的階級層を指すのと少し違って、教養がありリベラルで、弱者に理解があると自認している文化・知識エリート、今流行りの言葉で言えば「意識高い」人々と理解するのが正しいようです。

そのとおり、舞台となる豪奢な王立現代美術館の威風堂々とした姿は、権威の象徴のように見えます。そこの花型キュレーター、クリスティアン。すらりとしたハンサム。テスラEVに乗り、知的で洗練された立ち居振る舞いの彼が打ち出した新しい展示企画が、作品タイトルになっている“ザ・スクエア”。石畳に正方形の枠が作られ、展示プレートには「『ザ・スクエア』は、信頼と思いやりの聖域です。この中では、誰もが平等の権利と義務を持ちます」と書かれています。リベラルをベースとした普遍の価値観です。素晴しい!

ある日、クリスティアンは、出勤途中にスマホと財布を盗まれます。それを取り返そうする行動から起きる騒動がストーリーの基調。その同じ時間軸上で、彼の周辺のエピソードを交えて、「ザ・スクエア」的価値観と、現実との齟齬をちりばめて行くのです。

そもそも、現代美術という、およそ普通の人には理解できなさそうな芸術を扱う王立の美術館って、高尚な文化と知性の象徴です。多くが、日用品だったり、建築や工業資材だったり、天然の水や岩石だったり、時には廃棄物だったりを並べたり組み上げたりして、深いメッセージを込めた芸術作品だとするものを、どれくらいのひとがその本質を理解できるのか。美術館とその周辺にいる人々に、「私たちは、それが解るんだもんね~」と、言わば上からの目線で言われているような気分でいるのは、私だけではないでしょう。(凡人のひがみかも知れないけど)

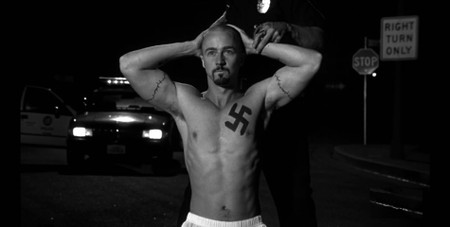

描かれる数々のエピソードは、この上ない批判精神に溢れ、ときに観客に対して「自分ならどうするか」を突きつけてきます。特に、美術館主催で開かれるディナーパーティで催された企画、会場に現れるマッチョな半裸の男が扮する「ゴリラマン」。招待客達はその存在を、独特のパフォーマーと受け入れ、ユーモアと寛容を持って受け入れます。しかし、「ゴリラマン」の行動は次第にエスカレートし、野生のように振る舞い始めます。愛嬌ある行動→咆哮、威嚇、身体接触。観客達は戸惑い始め、感情を制御しようとする知性や教養と、不快や恐怖という本能との間で立ち往生します。見事なのは、見ている観客にもたらす当事者感覚です。女性が被害者になりそうになるに至って、座視していた男達が、排除のために行動を起こすことで満たされる安堵感。私たちが、作り手の手玉に取られる瞬間です。

もう一点大事な視点があります。クリスティアンがスマホと財布を取り戻すために起こす行動によって、ある少年と接点を持ちます。少しくせのある黒髪の彼は、おそらく中東からの移民と推察されます。(ネイティブの人なら、発音の違いも解るかも)泥棒扱いされたせいで、親から罰を受け憤慨している彼を、厄介者として排除しようとするクリスティアン。近年、ヨーロッパ各地で問題になっている移民政策についての現実も目にすることになります。“ザ・スクエア”主催者が、貧しい移民に接する態度はそれでよいのですかと。

クリスティアンの身辺に起きる諸問題は、結局未解決のまま、非常にもやもやしたままエンディングを迎えます。娘のチアコンテストで耳にしたコーチのセリフで、少しだけこころを入れ替えた彼は、これからどうなるのでしょう。作品冒頭から、折々登場するホームレスで物乞いの人々。主人公が、彼ら彼女等に接する態度の明らかな変化にも、示唆があるのですね。

人間観察、社会学的視点からのアプローチ(監督談)、風刺や皮肉満々載の今作。違う視点でひとの本質を鋭く突いた次作「逆転のトライアングル」と比較してみると、より楽しめると思います。こちらも大オススメです。逆転のトライアングルレビュー

ザ・スクエア 思いやりの聖域 (The Square)2017年 スウェーデン

凡人には難解な美術館展示作品 終盤のネタにされます

凡人には難解な美術館展示作品 終盤のネタにされます

大人のオトコを爆笑させるシニカルなシーン

大人のオトコを爆笑させるシニカルなシーン

いかにもな広告代理店の二人。昔、日本にもこの業界人をネタにしたぶっ飛んだ漫画がありました。

いかにもな広告代理店の二人。昔、日本にもこの業界人をネタにしたぶっ飛んだ漫画がありました。

ゴリラマンと招待客。このあとエスカレート。

ゴリラマンと招待客。このあとエスカレート。

クリスティアンに猛烈抗議する少年。最近観た映画キャラクターの中でも出色。

クリスティアンに猛烈抗議する少年。最近観た映画キャラクターの中でも出色。

ゴミの中から何かを探そうとするクリスティアン。

ゴミの中から何かを探そうとするクリスティアン。

●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」

●店長酒井浩の私的興味事を中心に書いているブログ相模原徒然

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

熱気球の体験イベント

熱気球の体験イベント

広い芝生広場にバラエティに富んだ沢山の出店者

広い芝生広場にバラエティに富んだ沢山の出店者