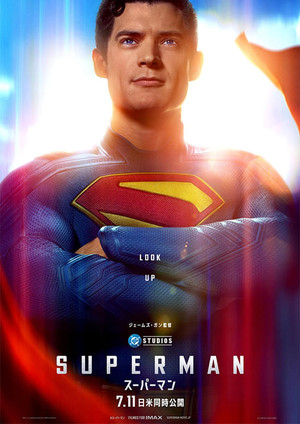

スーパーマンの映画が好きだ。1930年代に誕生し、「正しさ」を体現する象徴として描かれ続けるヒーロー像には無条件に魅了される。何度もリーブートされてきたが、その都度劇場に足を運んでしまう。今回の新作も、公開翌日とその2週間後に二度鑑賞した。初期の実写映画は、まだ生まれていないので見ていないけど、最初に体験したのは1978年のクリストファー・リーブ版「Superman The Movie」。翌年日本公開されたときが大学一年生の夏、横須賀秋谷海岸での合宿地に向かう途中、乗換えの国鉄川崎駅東口の映画館で。アメリカでのヒット情報を見聞きして、絶対観たいと強くこころに誓っていた。前年に観た、スターウォーズの初作で、ハリウッドVFXの凄さを目の当たりにして、その期待度は膨れ上がるばかりだった。その映画作品は、大学入学したての無垢な18歳の青年(私のことだけど)には、最上級の驚きと感動を与えてくれたのであります。当時のキヤッチコピーは「あなたも空を翔べる!」。 偽りなく、劇場を出てくるときの私は右手のこぶしを突き上げ、道路を渡ろうとしたときに近づいてきた自動車を、手で押し戻したい衝動にかられる程だった。クリストファー・リーブは、その容姿と体格、役作りすべてがスーパーマンそのもので、おそらく同世代のファンが抱くスーパーマンのイメージは、彼のそれだろうと思う。

最新のリブート版では、かつて演じたリーブから3代目になる新しいスーパーマン。春先に見た予告映像を見て、これまでと同じように「絶対見る!」と強く決意し、公開翌日の土曜日、新宿歌舞伎町の巨大シネコンで、いつも集う映画仲間と一緒に鑑賞。結果は・・「楽しい!楽しい!楽しい!!!」。エンドロールのあと拍手喝さいを差し上げました。(満員席の後ろのほうから、少しだけ追随してくれた人たちも。)

最新のリブート版では、かつて演じたリーブから3代目になる新しいスーパーマン。春先に見た予告映像を見て、これまでと同じように「絶対見る!」と強く決意し、公開翌日の土曜日、新宿歌舞伎町の巨大シネコンで、いつも集う映画仲間と一緒に鑑賞。結果は・・「楽しい!楽しい!楽しい!!!」。エンドロールのあと拍手喝さいを差し上げました。(満員席の後ろのほうから、少しだけ追随してくれた人たちも。)

どこが楽しかったかこれから書くが、ネタバレを含むでこれから見ようと思っている人はお気をつけを。あるいは、スーパーマンがキライなひとは読まないように、あるいは、期待外れと思ったひとからの反撃には対処しませんのであらかじめご了承を。

新しいスーパーマンの外連味ないキャラクター。愚直に見えるほどひたすら「正しいことをする」という私たちが知っているヒーロー像は見ていて嬉しくなる。期待したとおりの描き方だ。象徴的なのは、物語の主な舞台大都市メトロポリスがディザスターに見舞われたとき、少女、夫人から小動物に至るまで、その能力、無限じゃなかろうかと思われるパワーと目にも留まらぬ素早さを駆使して次々救い続ける光景だ。劇場内は「お~!」というざわめきが聞こえた(気がする)。

スーパーヒーロー誕生のオリジンストーリーは、シリーズ化されるか否かに関わらず第一作目の冒頭で語られることが多いが、今作は数行のテロップで説明されるだけに過ぎない。何故って、スーパーマンの生い立ちとエピソード、ヒーローとして活躍するまでの課程はみんな知っているよね・・というのを前提にしている。これって意表を突かれたがかなり好感度大だ。そして最初のシークエンスは、スーパーマンが初めて負けて、南極の氷の要塞に逃げ帰るというところで始まる。雪原に落下し弱りまくって自力で戻れない彼は、口笛を吹き、赤いマントを纏った犬を喚び助けを請う。象徴的な場面だ。ヒーローストーリー定石は、1)その無敵の力を披露し敵を叩きのめす。2)その力を超える新たな敵や能力が現れて苦戦する。3)何らかの対処策を編み出したり得たりして逆転勝利する・・・だよね。1)を省いたところが、ジェームズ・ガン監督兼脚本の秀逸さだと思う。助けにくる愛犬クリプトを、飼い主にあまり忠実とは言えないややダメ犬にしている(そこがメチャかわいいんだけど)ところも、この映画の重要なキーだったことがやがて解る。

物語誕生からずっと変わらぬ宿敵、悪の天才科学者レックス・ルーサー。今となっては、ヒーローストーリーに於けるスーパーヴィランが人間という設定が生み出されることは、ポリコレ前提の下で少なくなった感があるが、伝統的なお話に於いては敵役のキャラや動機づけを少し修正することで継続させているのかも。(バットマンなんかも同じ)70年代80年代には、あのジーン・ハックマンが、その後ケヴィン・スペイシーが、近作ではジェシー・アイゼンバーグがそれぞれ演じて、こんちくしょう感!を見事に醸していた。今回はニコラス・ホルト。近年大活躍だそうだが私はあまり認識してなくて、一度目を見終えたあと調べてひっくり返った。(2002年公開アバウト・ア・ボーイより)そのレックスについてのキャラクター設定をAIに問うたところ、なかなか納得できる答えが返ってきた。25年版。単純な悪役ではなく、独自の信念と歪んだ正義感 ●人類の可能性を阻害する存在としてのスーパーマンへの憎悪。●嫉妬と劣等感 ●「人間」という存在へのこだわり ハックマンやスペイシー版では、古典的な悪役 ●金銭欲と権力欲 ●知性へのプライド ●個人的なライバル意識 だと。双方比べてみると重なる部分もあるが、より深みを加えた人物像としてアップグレードしていると見たがどうだろう。その新しいレックスが作り出したポケット・ユニバースという概念も面白い。スーパーマンの驚異的なパワーはニュートン力学的凄さと思うが、それを封じ込めるのは高次元のテクノロジーが必要という設定に辿り着いたか。私の文系脳には到底理解できないが、量子重力理論とワームホールとか、ブレーンワールド理論とか、何しろ皆目イメージができそうにない理屈を映像にしてくれるというのは、SF(っぽい)作品の有りがたいところだ。異次元空間の中で繰り広げられる活劇には、私の拙い科学的知識に於いても、「ちょっと変!」と思われるところもあるが、そこはエンタメと割り切る。

物語誕生からずっと変わらぬ宿敵、悪の天才科学者レックス・ルーサー。今となっては、ヒーローストーリーに於けるスーパーヴィランが人間という設定が生み出されることは、ポリコレ前提の下で少なくなった感があるが、伝統的なお話に於いては敵役のキャラや動機づけを少し修正することで継続させているのかも。(バットマンなんかも同じ)70年代80年代には、あのジーン・ハックマンが、その後ケヴィン・スペイシーが、近作ではジェシー・アイゼンバーグがそれぞれ演じて、こんちくしょう感!を見事に醸していた。今回はニコラス・ホルト。近年大活躍だそうだが私はあまり認識してなくて、一度目を見終えたあと調べてひっくり返った。(2002年公開アバウト・ア・ボーイより)そのレックスについてのキャラクター設定をAIに問うたところ、なかなか納得できる答えが返ってきた。25年版。単純な悪役ではなく、独自の信念と歪んだ正義感 ●人類の可能性を阻害する存在としてのスーパーマンへの憎悪。●嫉妬と劣等感 ●「人間」という存在へのこだわり ハックマンやスペイシー版では、古典的な悪役 ●金銭欲と権力欲 ●知性へのプライド ●個人的なライバル意識 だと。双方比べてみると重なる部分もあるが、より深みを加えた人物像としてアップグレードしていると見たがどうだろう。その新しいレックスが作り出したポケット・ユニバースという概念も面白い。スーパーマンの驚異的なパワーはニュートン力学的凄さと思うが、それを封じ込めるのは高次元のテクノロジーが必要という設定に辿り着いたか。私の文系脳には到底理解できないが、量子重力理論とワームホールとか、ブレーンワールド理論とか、何しろ皆目イメージができそうにない理屈を映像にしてくれるというのは、SF(っぽい)作品の有りがたいところだ。異次元空間の中で繰り広げられる活劇には、私の拙い科学的知識に於いても、「ちょっと変!」と思われるところもあるが、そこはエンタメと割り切る。

愛犬(?)クリプトの存在を含め、今作の大事なコンセプトは、スーパーマンは孤独なヒーローではないというところか。いくら無限の力を持つスーパーマンとて、同じ時間に別の場所で起きる危機には対処できない。解決したのが別のヒーロー群。前作までのスナイダー版ジャスティス・リーグもヒーロー集団だが、今作ではかなり趣を変えて登場している。個性的で全くまとまっていない3人「ジャスティス・ギャング」。原作DCコミック愛読者にはおなじみかもしれないが、私には初見の地球人型ヒーロー達。主に活躍する頭脳派ミスター・テリフィックがカッコ良く、中盤からの活躍シーンは、その秀逸過ぎるカメラワークを筆頭に本作最大の見どころのひとつと感じた。スーパーマンと彼らの距離感も絶妙で、そこはかとないユーモアセンスが見て取れるところも好感度上げている。そして、スーパーマン大逆転の巻きとなる大活躍するクリプトも大切な「仲間」としてポジションしている訳だ。作り手の、大事なメッセージを感じる。もうひとつ重要な点は、レックス・ルーサーがこだわるスーパーマン=異星人という事実と彼が発見し復元した父ジョー・エルのメッセージだ。確かに超人としてのパワーは、クリプトン星人であることに由来するのだが、自身は、地球で育った「人間」としてのアイデンティティを持ち、感情や道徳心を発する姿に観客は強い共感を覚えるはずだ。そんなところを、主人公の口で語らせるのは通常映画的には稚拙でダサいとされるが、ことスーパーマンにはそう思わせないところが上手い。一方、ルーサーの手下エンジニアによって「復元」された父親からのメッセージは、これまでの常識を覆す衝撃的な内容なのだが、それを知ったスーパーマン=カル・エルが悩み葛藤し、自らの進むべき道を選ぶという要素が加わったことで、物語により深みが増しているのだ。

そしてそして、最もこころときめかせてくれたのが再び使われたジョン・ウィリアムズのテーマ。アレンジされたとは言え、あの印象的なフレーズを聞いたときの感動は、もう参りました~と無条件降伏状態。予告映像で「絶対見る!」決意のベースには、あのテーマを聞いたからというひとも多いのではないだろうか。鑑賞後、ネット動画で探してオリジナルを何度か聞いたのは言うまでも無い。市民とスーパーマンの一体感を描くシーンで、効果的に使われるのがエモく、ジーンとさせてくれる。映像に付く音楽は、鑑賞者との一体感や没入感を造り出す効果があるのは知られるところだが、今作ほど効果的なのは希かとも思う。願わくは、エンドロールのバックには、オリジナルに近い音源を使ってくれたら、最後の拍手がもっと多くなったのではなかろうかとも。

YouTube: Superman • Main Theme • John Williams

他にも、過去作に比べ短めにさらりと描かれるケント一家の親子愛は、穏やかだけど強い。リーブ版にちょっと似ているキャスティング、ロイス・レイン。社会的には自立した女性そのものだが、強者の前には無力だったのが、今作は少し違う。ここにも時代の後押しが効いているか。新聞社での同僚オルセンとレックスの彼女でおバカなキャライヴの存在も重要なキーとして描き、ジェームズ・ガン監督が、「仲間」含む群像を調和を持って仕上げる名手である証拠を見た。

等々、等々、気に入ったところを挙げていくと切りがないが、心の中の永久保存版になること間違い無しとして長いレビューを終える。

25年 Superman