社会問題と書物

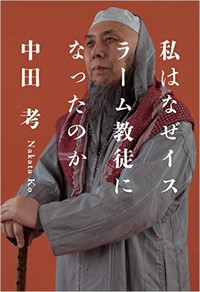

定期購読している有料メルマガ、今月初めに配信された内

ISISが主張するイスラーム原義と、“正統派”のムス

ISISが主張するイスラーム原義と、“正統派”のムス

世の中の仕組みや、原理を教えてくれる書物を読むのが好

また、田中氏の考えるイスラームの世界観とは「この世界は過去から未来へと連続するものではなく、神が一瞬ごとに創造しているのだという。私たちはすべて、「過去」の記憶を持たされてこの瞬間に生まれ、そして消えていくのだ。」というものだそうです。

これを受けて、メルマガの著者は、以下のように結んでいます「ムハンマ

定期購読している有料メルマガ、今月初めに配信された内

ISISが主張するイスラーム原義と、“正統派”のムス

ISISが主張するイスラーム原義と、“正統派”のムス

世の中の仕組みや、原理を教えてくれる書物を読むのが好

また、田中氏の考えるイスラームの世界観とは「この世界は過去から未来へと連続するものではなく、神が一瞬ごとに創造しているのだという。私たちはすべて、「過去」の記憶を持たされてこの瞬間に生まれ、そして消えていくのだ。」というものだそうです。

これを受けて、メルマガの著者は、以下のように結んでいます「ムハンマ

先月末のラグビー観戦に引き続いて、昨日は女子サッカーチームの応援に行って参りました。

なでしこリーグ2部に所属する「ノジマステラ」。チームは、シーズンを終え2部リーグの2位となり、1部との入れ替え戦です。相手は、元代表選手も所属する、大阪高槻。試合会場は、前回同様徒歩圏にある、麻溝競技場(ギオンスタジアム)です。

ホーム&アウェイの2試合の初戦。結果で一部への昇格ができるとあり、注目の1戦。多くの観客や、サポーターが来ていました。女子サッカーの試合を生で見るのは初めてでしたが、選手の声も聞き取れる間近での観戦は、やはり良いものですね。

試合は、前半終了して2対0と劣勢でしたが、後半20分過ぎに1点を返し、終了間際アディショナルタイムに同点に追いつくというエキサイティングな結果で、引き分けとなりました。次節に期待です。

近所に、スポーツイベントの中心となるスタジアムがあって、応援できる地元チームがある喜びを満喫した一日となりました。

風林堂のある神奈川県相模原市には、地元をホームにするプロや、社会人の強豪チームがいくつかあります。三菱重工相模原ラグビー部ダイナボアーズもその一つ。今年は、ラグビーW杯が開催され、ラグビーが大注目されましたが、ジャパンの中心選手達が多く所属している、頂点トップリーグの一つ下のカテゴリー、トップイーストリーグに所属し、毎年上位の成績を上げ、上への昇格を狙う位置にいます。

今年もシーズン後半まで全勝の大活躍で、トップチャレンジに進むことは間違いないでしょう。

そんな時期、チームからマスコットキャラクター入りのおせんべいを注文いただきました。納品場所となるスタジアムが、普段の散歩コースにある近さなので、納品後に試合観戦と、応援に行って参りました。

鍛え上げられた選手達がぶつかり合うのを、間近で見られるのは大迫力です。試合は、終始ダイナボアーズが主導権を握り、相手を1トライに抑えて圧勝。次の最終戦で全勝同士の釜石と、優勝をかけて戦うことになりました。

全勝優勝を目指して、ガンバレダイナボアーズ!

●手焼きせんべい風林堂のホームページ せんべい印刷「ぷりんたぶるせんべい」

●店長酒井浩の私的興味事を中心に書いているブログ相模原徒然

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

手焼きせんべいに企業のロゴやトレードマークでノベルティとして、イラスト、名入れ、似顔絵やメッセージ印刷などで個性的なギフトとして等々、いろいろな場面でお使いいただいている「ぷりんたぶるせんべい」。この、初秋に頂戴したご注文を紹介いたします。

オリジナルでお作りいただいたおせんべいを、何枚か詰合わせて、ギフト仕様になさりたいという御希望は多く承りますが、今回のように、印刷された大判のおせんべいと、細かいあられをセットにしたものは、初めてでした。

お客様から承ったご予算と、バリエーションを鑑みて提案させていたいたところ、とても気に入って下さいましたので、この形で納めさせていただきました。

何らかのご披露で、引き物としてお使いくださったようですが、お受け取りになられた皆様へのインパクトは、大きかったのではないかと思っております。

●手焼きせんべい風林堂のオフィシャルホームページ

●日々おせんべい造りについて書いているブログおせんべい日記

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

数日前の新聞記事によりますと、昨年12月、種子島宇宙基地より打ち上げられた「はやぶさ2」は、トラブル無く、地球の内側を通る軌道上を順調に飛 行しているそうです。間もなく再接近し、地球を追い越す際、地球の重力を利用して加速し、地球と火星の間で太陽を周回する小惑星「リュウグウ」へ向かうこ とになるそうです。この軌道変更を「地球スイングバイ」という技術だそうで、日程は12月3日の予定とか。

遠隔操作だけで、このようなことができるとは、本当に素晴しい技術ですね。是非今回もミッションを成功させ、地球と火星の間にある小惑星「リュウグウ」に無事到達し、お土産を持ち帰って貰いたいと思います。

風林堂では、今年の春先より、筑波宇宙センターミュージアムショップからのご依頼で、「はやぶさ2」のおせんべいを作って納めております。前の初代「はやぶさ」より、少しかわいらしいデザインとなり、大変人気を頂戴しているとのこと。「リュウグウ」への到着は3年後、地球への帰還はさらにその後になるという、長期のプロジェクトですが、良いニュースが続くよう願いたいです。

![]()

◆手焼きせんべい風林堂のホームページはこちら

◆おせんべいにオリジナルメッセージやイラストを印刷、オーダーメード「ぷりんたぶるせんべい」の詳細はこちら

昨日報道された芸能ニュース。歌手で俳優の福山雅治さんと、女優の吹石一恵さんが、結婚されたそうですね。このところ、災害報道や、国会の混乱、東京オリンピックがらみのもめ事など、あまり良いニュースが無かったところなので、おめでたい話題は歓迎されると思います。(お二人のファンには、がっかりされた方も多いでしょうか。)

このことに関連して、今朝のラジオから流れてきたお話。奥さまになられた、一恵さんの父上は、元プロ野球、近鉄バファローズの選手だった方だとか。全く知りませんでした。

吹石 徳一選手と言えば、1979年のプロ野球日本シリーズ、近鉄vs広島、第7戦の、あの「江夏の21球」で知られた、伝説のシーンに登場する選手の一人です。

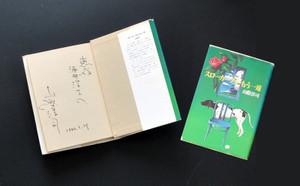

お二人の結婚話から、突然25年以上前の野球の話題に飛ぶのですが、理由はと言えば、あまりにも有名な「江夏の21球」の原作者。スポーツライターの草分け的存在、故山際淳司氏とは、薄いながらご縁があったからです。もともと山際氏の著作が好きで、発刊される単行本は、すべて入手していたのですが、あるとき、取引先のお店のご主人が、山際氏と幼なじみで、親友だったと知りました。

お二人の結婚話から、突然25年以上前の野球の話題に飛ぶのですが、理由はと言えば、あまりにも有名な「江夏の21球」の原作者。スポーツライターの草分け的存在、故山際淳司氏とは、薄いながらご縁があったからです。もともと山際氏の著作が好きで、発刊される単行本は、すべて入手していたのですが、あるとき、取引先のお店のご主人が、山際氏と幼なじみで、親友だったと知りました。

そんなことがあり、たまたまそのお店を訪問しているときに掛かってきた電話で、一度だけお話しさせていただく機会に恵まれ、ファンだと告げると、是非一度事務所を尋ねてくれとおっしゃっていただきました。大喜びしたのもつかの間、その後間もなくして、鬼籍に入られましたので、お会いする機会はありませんでした。今から思っても、とても残念でした。

山際氏の、クールな視線と、センス溢れる文体が好きで、自分が趣味でたまに書いている、映画の感想文などに、影響を受けているなぁと感じています。

昨日から今朝の話題を聴きながら、こんなことに思いを馳せたのですが、日本広しといえども、芸能人の結婚話しから、「江夏の21球」を連想したひとは、ほとんどいないでしょうね。

安全保障関連法案が参院特別委員会で可決され、いよいよ大詰めを迎える日程になって来たようです。解説によれば、この連休前に本会議で可決させることが与党の目論見だとか。ここ数日、国会議事堂前に反対者が沢山集まったり、全国各地に広がる反対行動が気になっているのでしょうか。休日には、反対の動きも大きくなると予想されますから、その前にという判断も合理的だと思います。

法案に反対する動きは、大きく報道されますが。勿論賛成派の方も多くいらっしゃるわけで、所謂世論が二分されているといって良いのではないでしょうか。法案成立に向けた日程が進むにつれて、どちらの発言も大きくなるのは当然で、特に反対の方々のエネルギーは大きなものがあるように見えます。このところ投票率は下がり続け、政治への無関心が指摘されて久しいですが、今回は少し違った風景です。

先日の報道で、「民主主義の制度において国を動かすのは選挙しかない」「総選挙で反対票を投じるべき。今頃反対運動するのはおかしい」という、政治家の発言が取り上げられていました。発言の後半はともかく、選挙についてのくだりは至極当然のことで、所謂「民意を問う」という題目で争われる国政選挙は、私たち普通の市民が、政治に対して意思表示できる数少ない機会なのはそのとおりです。

しかながら、一昨年末、唐突に実施された衆議院総選挙。その時、自民党総裁の言葉では「この選挙の争点はアベノミクスであります」と、言っていたのが記憶に残っています。加えて、消費増税の先送りも平行して言われておりましたが、これに反対する政党は無かったと思いますので、唯一の争点は、経済に関するものだったという印象ですが、いかがでしょうか?

勿論、マニュフェストを詳しく読めば、先の閣議決定と今回の法案についても書かれていたと思いますが、多くの国民の関心事は、やはり自身の生活に直結する問題だと思いますので、安全保障のようなあまり身近でないテーマに、思いが及ばないというのは、致し方ないでしょう。与党の作戦勝ちと言えなくもありません。

一歩引いて考えた場合、次のようなケースも考えられます。 かつて無い大規模な金融緩和と適切な成長戦略の推進による経済の安定策は大賛成、だけど、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認、または自衛隊の活動範囲の拡大には賛成できない、という意見の人がいたとすると、どのような投票行動をとすべきなのか、政治を学んだことのない私には解りません。そういった意味でも、少し考えさせられる今週末になりそうです。専門家の意見に傾注したいと思います。

少し前に目にした新聞記事で、米国の食中毒騒ぎについて触れられたものがありました。要約すると以下のような内容です。

~数百万ガロンのアイスクリームがリコール(回収)された。あなたはアメリカの食べ物はひどい、と思っているかもしれない。しかし、それは違う。おそらく世界で最も安全といえるだろう。製造技術や食品管理は急速に進化している。にもかかわらずバクテリアやウイルスなどいくつかの病原菌によって、食べ物を通じて発症する病気は1990年代以降急増している。いったいなぜなのか?食品安全管理で、これ以上徹底すると逆効果が出てしまうという「収穫逓減(しゅうかくていげん)」に達してしまったのではないか。そういぶかる専門家もいる。つまり、清潔過ぎるがゆえの結果ではないか、と。食品業界の衛生管理は、一般家庭で使っている野菜洗浄機や塩素系漂白剤、滅菌皿洗い機などと同様、私たちの健康を支えている食べ物に自然にある善玉バクテリアまで滅菌殺菌する。「清潔に、という場合、どこかに一線をひくところがある。その一線を引く場がどこなのか、まだ分からないのです」 「清潔すぎる」食品を追求する論理は、衛生観念から出ている。」~

科学的に証明された理屈では無いようですが、ひとの免疫システムや、細菌に対する耐性などを考えたとき、十分に説得力のある話しと思いました。

過剰な清潔志向は、日本国内においても同じですね。住環境にある、カビや細菌を減らす効力を謳った商品は、巷に満ちあふれていますし、消費者の不安心理を煽るCMも沢山あるように 見受けられます。勿論、不潔よりは清潔が良いのは当然ですが、その限度をどこに置くかという、所謂、程度の問題として、一考に値する記事と思いました。

一方、私たち食品を製造販売する立場としては、安心安全を求める消費者意識に、どのように応えていくかということを再考する機会にもなりました。

●手焼きせんべい風林堂のオフィシャルホームページ

●日々おせんべい造りについて書いているブログおせんべい日記

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先

![]()

手焼きせんべいに企業のロゴやトレードマークでノベルティとして、イラスト、名入れ、似顔絵やメッセージ印刷などで個性的なギフトとして等々、いろいろな場面でお使いいただいている「ぷりんたぶるせんべい」。2006年末に機器を導入しサービスの提供を始めました。当初は、黒一色のみ再現できるだけでしたが、2012年には、カラー出力に対応したフードプリンターを追加、小ロット、短納期にもお応えできる体制になりました。

サービス開始以来、多くの受注を頂戴し、毎年その数が増えております。ほぼ毎日、何件かのお問い合わせや、ご注文をいただきますが、希にロットの大きなご注文があると、お休みを返上して対応せねばならなかったり、後で入ったご注文をお断りせねばならないことも起きて参りました。

このような状況を改善しようと、印刷の能力をアップするため、新たにもう一台のプリンターを導入することにしました。4年前からある機器と同じ仕様ですが、印刷の能力は倍近くになるはずです。

本当は2台を横並びにして、作業効率を高めたいところですが、工場内のスペースが限られているため、縦に重ねることにしました。プリンター本体の重量は、約85Kgというヘビー級なので、商工会議所に紹介してもらった鉄工所で、しっかりした鉄製のラックをオーダーメードで作ってもらいました。

早速昨日より稼働しましたが、1台のころと比べ、確かに体感的には倍の能力になった気がします。今年の年末や、来年の年度替わり繁忙期に、威力を発揮してくれることと期待します。

●手焼きせんべい風林堂のオフィシャルホームページ

●日々おせんべい造りについて書いているブログおせんべい日記

●おせんべいに印刷「ぷりんたぶるせんべい」へのご注文お問い合わせ先