老後資金が足りないって?

先日、金融庁が発表した、公的年金だけだと老後資金が2000万円不足するという試算について、野党はここぞとばかりに大批判、日和見マスコミも大々的に取り上げ、ネット掲示板などは大騒ぎになっているようですが、そのおおよその反応は、「100年安心のハズじゃなかったのか?」「今更何だよ!」「そんなに貯められるかボケ!」というものが多いと思います。

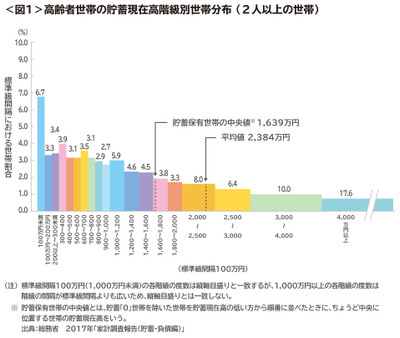

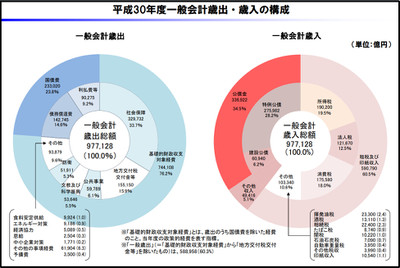

しかしながら、ちょっと違った視点で眺めてみますと、日本人の個人金融資産総合計は、昨年末で1900兆円に迫る巨額であり、その多くが70歳以上の高齢者保有と言われていますよね。多くの高齢者が、お金持ちっていうことです。ということは、2000万円で老後が賄えるのであれば、それ以上の資産は余剰であると見ることも出来るわけです。つまり、金融庁は、お金持ちの高齢者に、そんなに沢山貯め込まなくても心配ありませんよ。欲しいものを沢山買って、美味しいものを沢山食べて、楽しい旅行もどんどんして、少しくらいムダ遣いしても、ぜ~んぜん大丈夫ですから~と言ってるのではなかろうかと。1900兆円の中から、数パーセントくらいでも消費に回してもらえば、景気刺激には十分すぎるボリュームであり、経済の好循環に大きく寄与するであろうことは必至。税収増、財政規律健全化早期達成を玉条とする財務省のお先棒を担いだのではなかろうかと。

ふ、ふ、ふ、その考えは甘いのだよ金融庁&財務省。お金持ちになるということは、どういうことか。滅多なことでは無駄遣いをせず、質素、倹約を旨とし、長き渡り 収入>支出 という家計財政状態を保っているからこそ達成できるものなのであります。お上が、ちょっとばかり甘いことを言ったところで、日本人の身に染みついた節約志向は、簡単に変わるもんじゃありませんぜ。

残念だったね、金融庁&財務省。

今回は、SNSに個人アカウントで投稿した、半分ふざけた内容のままを掲載しました。

●入院中は、患部を保護するため、金属の眼帯を貼付けられました。

●入院中は、患部を保護するため、金属の眼帯を貼付けられました。 ●毎日、3時間おきに6種の点眼薬を使いました。5分おきに差すので、これだけで30分近くかかります。

●毎日、3時間おきに6種の点眼薬を使いました。5分おきに差すので、これだけで30分近くかかります。